这是什么?

可能是个博客也说不定

寡头

集中度的衡量

- 集中度:市场上最大的四家企业供应的产量占市场总产量的百分比

集中度越高,竞争越少

寡头是一种集中度高的市场结构

什么是寡头

- 寡头:只有少数几个卖者提供相似或相同产品的市场结构

寡头的策略行为:一个企业关于价格与产量的决策会影响其他企业,并使他们做出反应,因此该企业在做决策时需要将这些反应考虑在内

- 博弈论:研究在策略情况下人们如何行为

例子:小镇移动电话的双头

双头的一个可能结果:勾结

勾结:一个市场上的企业之间就生产的产量或收取的价格达成的协议

卡特尔:联合起来行事的企业集团

勾结与自利

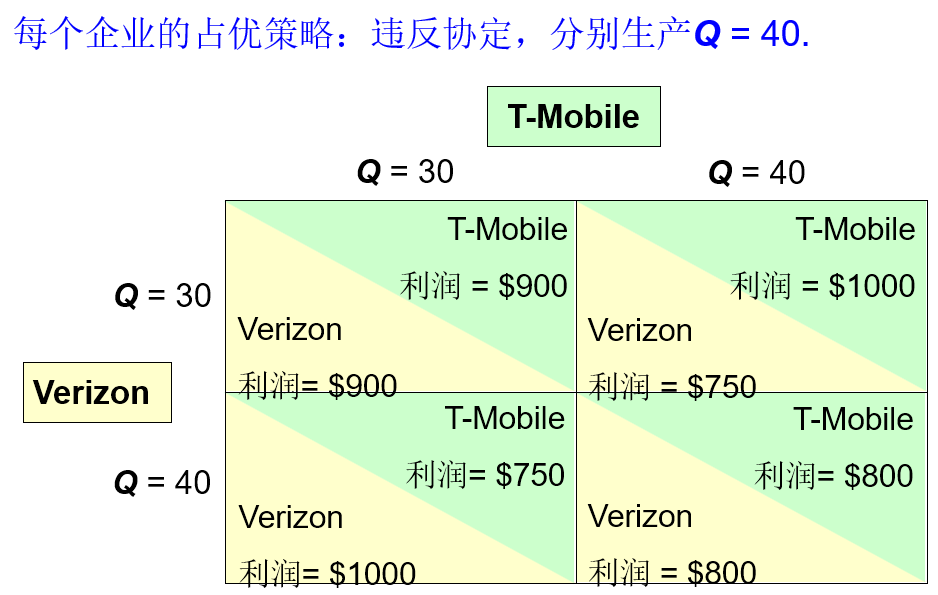

如果两个企业都遵守协定,大家都会更好,但是每个企业都有违反协定的激励

结论:对于寡头企业而言,形成卡特尔并遵守协定是困难的

寡头的均衡

- 纳什均衡:互相作用的经济主体在假定所有其他主体所选策略为既定的情况下选择自己最优策略的状态

市场结果间的比较

当寡头企业单独地选择利润最大化产量时:

-

它们生产的产量大于垄断但小于竞争的产量水平

-

寡头价格低于垄断价格,但高于竞争价格

产量效应与价格效应

增加产出对企业的利润有两种影响:

-

产量效应:

如果P>MC,售出更多的产出会增加利润

-

价格效应:

提高产量会增加市场产量,这会降低市场价格并减少每一单位售出产品的利润

如果产量效应>价格效应,企业应该增加产出

如果价格效应>产量效应,企业应该减少产出

寡头的规模

随着市场上企业数量的增加:

-

价格效应会变得越来越小

-

寡头市场越来越像竞争市场

-

P也越接近MC

-

市场产量越来越接近社会有效率的产量t

国际贸易的另一个好处:贸易增加了竞争企业的数量,增加了产量,使价格更接近边际成本

博弈论

-

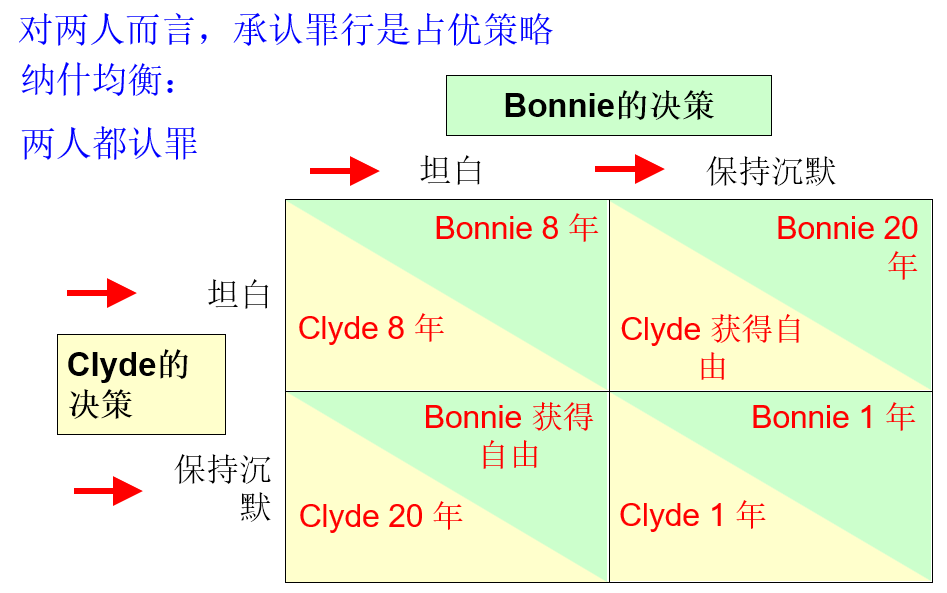

占优策略:无论其他参与者选择什么策略,对当前参与者都为最优的策略

-

囚徒困境:两个被捕的囚徒之间的一种特殊的“博弈”,说明为什么甚至在合作双方都有利时,保持合作也是困难的

囚徒困境的例子

结果:两人都坦白,都得到8年刑期

如果两人都保持沉默,他们将更好

但甚至他们在被捕之前就已经对保持沉默达成协议,自利的逻辑仍会起主导作用,并使他们坦白

作为囚徒困境的垄断

当寡头企业想形成一个卡特尔来达到垄断市场的结果时,它们便会成为囚徒困境中的参与者

囚徒困境中的T-Mobile与Verizon

囚徒困境的其他例子

-

广告战争

两家相互竞争的企业花巨资在电视广告上,希望抢夺对方的生意。但由于广告的作用相互抵消,导致最后两家企业的利润会因为投放广告的成本而下降

-

石油输出国组织

成员国国家之间试图像卡特尔一样行动,通过控制石油产量来增加价格和利润。然而个别国家有时会违反协定,从而使卡特尔不成功

-

军事超级大国之间的军备竞赛

如果两个国家都裁军,彼此都会更好。但每个国家的占优策略都是加强军备

-

公共资源

如果大家都保护公共资源,所有人的状况都会变好。但每个人的占优策略却是过度使用资源

囚徒困境与社会福利

非合作寡头均衡:

-

对寡头企业来说不好:阻止了它们获得垄断利润

-

对社会而言却是好的:

Q更接近社会有效率产量

P更接近MC

-

在其他囚徒困境的例子中,不合作可能会降低社会福利水平

- 比如军备竞赛,公共资源的过度使用

为什么人们有时能合作

当博弈重复很多次时,合作成为可能

这些策略可能引起合作:

-

如果你的对手在一个回合中违反协定,你将在接下来的所有回合中违反协定

-

“以牙还牙”

不管你的对手在这个回合中做什么(违反协定或者合作),你在接下来的回合中做同样的事情

针对寡头的公共政策

经济学十大原理之一:

政府有时可以改善市场结果

在寡头市场中,相对于社会最优结果,产量太少而价格太高

政策制定者的角色:促进竞争,使寡头市场结果更接近社会有效率的结果

贸易限制与反托拉斯法

-

《谢尔曼反托拉斯法》(1890):

禁止竞争者之间相互勾结

-

《克莱顿法》(1914):

保护个人被企业的反竞争措施所损害的权利

关于反托拉斯政策的争论

大部分人同意竞争者之间固定价格的协议是违法的,一些经济学家认为政策制定者走得太远,比如用反托拉斯法来禁止某些并不一定有害的商业行为,这可能是有合法的目标

转售价格维持(“公平贸易”)

-

制造商对零售商制定可以收取的价格下限

-

这通常遭到反对,因为它减少了零售层面的竞争

-

但制造商的市场势力是在批发层面;制造商并不能从限制零售层面的竞争而受益

-

这种做法的合理目标是:防止提供折扣的零售商从其他提供服务的零售商那里搭便车

掠夺性定价

-

一个企业通过削减价格来阻止潜在竞争者进入市场或把竞争者赶出市场,这样它便可以收取垄断价格

-

这在违反反托拉斯法的行为,但法庭很难判断哪一种降价掠夺性的,哪一种降价是竞争性的,从而有利于消费者

-

许多经济学家怀疑掠夺性定价是一个理性的策略:

-

掠夺性定价的价格必须低于成本,这对企业来说成本是极其昂贵的

-

而且这有可能适得其反,使掠夺者遭受的损失大于被掠夺者

-

搭售

-

制造商将两种产品搭配在一起,并以单一价格出售(例如,微软将它的浏览器与操作系统一起出售)

-

批评者认为搭售使企业将差产品与好产品一起出售,从而具有更大的市场势力

-

另一些人认为搭售并不会改变市场势力:买者并不愿意为搭售在一起的两种产品支付比两种产品分开出售更高的价格

-

企业可能是为了实行价格歧视而使用搭售,这是合法的,并且有时可以增进经济效率

结论

-

寡头市场的结果可能像垄断市场或者竞争市场,这要取决于企业的数量以及它们如何合作

-

囚徒困境揭示了对企业来讲要维持合作是多么的困难,尽管这样做最符合它们的利益

-

政策制定者利用反托拉斯法来监管寡头企业的行为。这些法律的合理界限是目前讨论问题的热点